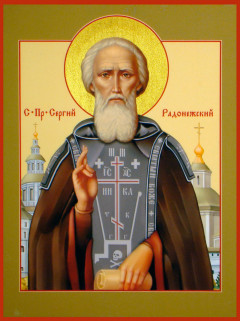

Дорогие братия и сестры! 18 июля все православные христиане торжественно празднуют память Преподобного Сергия, воспоминая обретение честных его мощей. Вот уже почти шестьсот лет прошло со дня кончины Преподобного, и мощи его до сих пор почивают нетленными, источая исцеления и творя бесчисленные чудеса.

Дорогие братия и сестры! 18 июля все православные христиане торжественно празднуют память Преподобного Сергия, воспоминая обретение честных его мощей. Вот уже почти шестьсот лет прошло со дня кончины Преподобного, и мощи его до сих пор почивают нетленными, источая исцеления и творя бесчисленные чудеса.

Имя преподобного Сергия Радонежского напоминает, до какой высоты способна подняться наша земля‚ просвещенная Словом Христовым. Человек‚ не оставивший после себя ни одной книги‚ стоит у начала всей русской культуры‚ открывает дверь‚ ведущую из дремучего Радонежского леса прямо в глубину Божьей премудрости‚ во все тайны человека и мира. И деятельность его тем более видится нам чудесной‚ потому что мы не можем разделить в ней плоды небесной помощи и его собственных трудов.

Преподобный Сергий всю жизнь старался уйти от мира‚ не принимать на себя решения судеб окружавших его людей‚ не вмешиваться самочинно в происходящие вокруг события. Однако все бытовые и исторические подробности эпохи так тесно сплетены в его житии‚ что, кажется, нет такой стороны русской жизни второй половины XIV века‚ которую бы он не освятил‚ где бы не осталось следов его бережного благословения. Если же вспомнить‚ каково было это время‚ то выяснится‚ что преподобный Сергий стоит не только в начале русского Просвещения‚ но и знаменует собой русское Возрождение в самом высоком его смысле.

Не удивительно‚ что это возрождение носило христианский характер. Русь‚ придавленная игом на протяжении более двухсот лет‚ не могла бы сохранить свои традиции‚ свое культурное поле без веры‚ без опоры на Церковь. Без веры вообще ничего невозможно создать.

Русская действительность с 1237 года не располагала к парению души. Ценность отдельной человеческой личности в условиях ига была предельно низкой. Рассуждения о способности этой личности повлиять на историю‚ изменить ее ход‚ наверное‚ вызывали горькую усмешку. Ни последний холоп‚ ни великий князь не могли надеяться устроить по собственной воле даже свою судьбу. Благосостояние и жизнь любого человека на Руси зависели от исхода соперничества за ханский престол‚ благосклонности или самодурства ордынских наместников‚ колебаний цен на мировом рынке работорговли‚ падежа скота или неожиданной засухи в Великой степи. Одна Церковь могла свободно не признавать над собой власти Орды. Не вмешиваясь напрямую в политический процесс‚ она помогала людям сохранить веру в свои силы. Перед лицом хана падали ниц даже князья‚ но перед Богом каждый человек был свободен. Отказ терпеливо нести свой крест‚ означал поистине рабскую зависимость от кочевничьей нагайки. Упование на Бога давало не только надежду на загробное спасение‚ но и твердый фундамент для земного государственного и хозяйственного строительства. Потому что всякий желающий спастись в будущей жизни‚ должен был "поработать Богу" и "до конца претерпеть" все тяготы в настоящей. Плодом такой работы и такого терпения и была вся жизнь преподобного Сергия.

Будущий подвижник земли Русской родился неподалеку от города Ростова в селе Варницы. Отцом преподобного был поместный боярин Кирил, служивший у ростовских удельных князей, матерью — его супруга Марья.

Датой рождения Варфоломея (так нарекли при крещении Сергия) является май 1322 года. В Житии преподобного Сергия рассказывается о том, что за Божественной литургией еще до рождения сына его мать и молящиеся слышали троекратное восклицание младенца: перед чтением Евангелия, во время Херувимской песни и в момент произношения священником «Святая святым». С первых дней жизни Варфоломей по средам и пятницам не принимал молока матери. В возрасте семи лет мальчика отдали обучаться грамоте вместе со своими братьями, старшим Стефаном и младшим Петром. Так сложилось, что первое время обучение не давалось Варфоломею, в отличие от его старших братьев, выучивших азбуку и получивших навык чтения в считанные месяцы. Учитель ругал его, родители огорчались. Отрок Варфоломей тем временем со слезами молился Богу, прося помощи. Но учеба все же ему никак не давалась. И тогда случилось событие, о котором сообщают все жизнеописания Сергия.

Однажды отец попросил его последить за табуном княжеских лошадей. В какой-то момент несколько лошадей отделились от остальной группы и зашли в лес. Варфоломей немедля отправился на их поиски. В лесном урочище он вышел на пригорок, на котором рос удивительной красоты дуб. Мальчик неожиданно увидел под деревом благообразного старца, который молился. После того, как старец закончил молиться, Варфоломей сказал ему, что желает научиться грамоте, но у него это не получается, и попросил старца помолиться Богу. Совершив молитву, отшельник вынул из своей котомки ковчежец и взял из него частицу просфоры и, перекрестив ее, велел съесть со словами:

То тебе дается в знамение благодати Божией и понимания Священного Писания о грамоте, чадо, не скорби: знай, что отныне Господь дарует тебе хорошее знание грамоты, большее, чем у твоих братьев и сверстников.

Старец собрался уходить, но Варфоломей просил его посетить родительский дом. Родители с честью встретили гостя и накрыли для него стол. Но старец сказал, что сперва нужно вкусить духовную пищу, и повелел Варфоломею читать Псалтырь. Отрок принялся за чтение, легко и понятно произнося псалмы, чему очень удивились его родители. Уходя, старец сказал родителям Варфоломея:

Велик будет ваш сын пред Богом и людьми. Он станет избранной обителью Святого Духа.

Около 1328 г. сильно обедневшая семья Варфоломея перебралась на другое постоянное место жительства — в город Радонеж. Старший брат Варфоломея через несколько лет женился, а постаревшие родители приняли решение уйти в Хотьково-Покровский монастырь (1308 г.), там принять иночество и жить до самой кончины. После упокоения отца и матери Варфоломей и его брат Стефан отправились в Хотьково-Покровский монастырь, чтобы стать иноками.

Однако жизнь в общежительном монастыре Варфоломею была не по душе. Он стремился к уединенному подвижничеству, к пустынножитию. Недолго он прожил в этом монастыре. Убедив Стефана стать отшельниками, он вместе с ним основал пустынь на берегу реки Кончуры, на холме Маковец, посреди дремучего Радонежского леса. Там они возвели маленький деревянный храм во имя Святой Троицы (освящен в 1340 г.), на месте которого впоследствии была построена соборная церковь Троице-Сергиевой лавры, которую можно увидеть и в наши дни.

Стефан, ощутив на себе все трудности пустынной жизни и ее нужды, оставил брата и поселился в Богоявленском монастыре в Москве, где он познакомился с иноком Алексием (между 1292-1305 — 1378 гг.), будущим митрополитом Московским и всея Руси. Варфоломей, призвав игумена Митрофана, принял от него иноческий постриг с именем Сергий. Это произошло в день празднования памяти мучеников Сергия и Вакха.

Слухи о подвигах молодого отшельника стали растекаться по всей Руси. Через несколько лет в окрестностях Сергиева скита стали появляться новые кельи. Постепенно из учеников Сергия образовалась обитель, которая в 1345 г. оформилась как Троице-Сергиев монастырь (впоследствии Троице-Сергиева лавра). Сергий был ее вторым настоятелем (первым — игумен Митрофан). Сергий ввел новые правила для жизни иноков своей обители. запретив принимать подаяние, он постановил в уставе монастыря, чтобы все иноки питались за счет своих трудов. Он и сам подавал пример в ежедневном труде. Мало-помалу слава Сергиевой обители увеличивалась. В монастырь приходили желающие иноческого жития из самых разных сословий древней Руси, от крестьян-простолюдинов до князей. Некоторые селились по соседству с монастырем, жертвовали на нужды святой обители свое имущество.

С годами терпевшая во всем необходимом крайнюю нужду пустынь превратилась в один из красивейших монастырей Руси. Слава об основателе обители дошла даже до стен Царьграда. Вселенский патриарх Филофей (ок.1300-1379 гг.) послал к Сергию делегацию греческих иноков, которые вручили ему крест, параман, схиму и грамоту, восхвалявшую его за добродетельное житие. Патриарх также прислал образцовый монастырский Устав киновии (строгое общинножитие). Изучив греческий устав, с благословения московского святителя Алексия, Сергий ввел в монастыре общинножительные порядки, впоследствии прижившиеся и в других русских монастырях. Интересно, что митрополит Московский и всея Руси Алексий незадолго до своей кончины обратился к Сергию с просьбой стать кандидатом на пост московского первосвятителя. Однако искавший жизни смиренной и уединенной, Сергий отказался быть преемником на московской архиерейской кафедре.

Еще одной стороной деятельности игумена Сергия было миротворчество. Мудрыми и кроткими словами он воздействовал на самые загрубелые и ожесточенные сердца, очень часто примирял враждующих между собой князей, уговаривая их подчиняться великому князю Московскому (например, ростовского князя — в 1356 г., нижегородского — в 1365 г., рязанского Олега и др.). В то время Русь терзало монголо-татарское иго. Великий князь Димитрий Иоаннович Донской (1350-1389 гг.) собрал войско и пришел в монастырь Сергия, дабы испросить у него благословение на предстоящее сражение, которое в дальнейшем вошло в историю, как Куликовская битва. В качестве помощников великому князю Сергий благословил двух иноков своего монастыря — схимонахов Андрея (Ослябю) и Александра (Пересвета), предсказав победу князю Димитрию. И в этот раз исполнились слова игумена Троицкой обители: 8 (ст. ст.) сентября 1380 года, в день праздника Рождества Пресвятой Богородицы, русские воины одержали победу над татарскими полчищами на Куликовом поле, тем самым положив начало освобождению Русской земли от монголо-татарского ига. Во время этого побоища Сергий и братия Троицкой обители молились Богу о даровании победы русскому князю и его воинству.

После отражения нашествия хана Мамая московский князь стал относиться с еще большим благоговением к радонежскому игумену и пригласил его в 1389 г. скрепить духовное завещание, узаконивающее новый порядок престолонаследия от отца к старшему сыну.

Помимо Троицкого монастыря, Сергий основал еще несколько скитов, впоследствии ставших монастырями: Благовещенский на Киржаче (1358 г.), Богоявленский Старо-Голутвин (1385 г.) близ Коломны, Высоцкий монастырь (1374 г.), Георгиевский на Клязьме. В эти монастыри и скиты игумен Радонежский направил своих учеников, которые стали там настоятелями. Всего же ученики Сергия Радонежского создали около сорока монастырей.

Преподобный Сергий Радонежский совершил множество чудес. Люди приходили к нему из разных сел, деревень и городов для получения духовного совета, а иногда даже для того, чтобы просто увидеть его. Он нередко исцелял страждущих, а однажды он воскресил мальчика, который умер на руках отца, когда он нес ребенка к игумену. Слава о чудесах Сергия быстро распространилась по Руси. К нему стали приходить болящие из разных местностей. И никто из них не уходил без доброго совета и исцеления. Но людская слава тяготила подвижника. Однажды епископ Стефан Пермский (около 1330-1340 — 1396 гг.) направлялся из своей епархии в Москву. Дорога пролегала неподалеку от Сергиева монастыря. Епископ решил посетить обитель на обратном пути и остановился, прочитал молитву, поклонился игумену Сергию со словами «Мир тебе, духовный брат». В это время Сергий был на трапезе вместе с братией. В ответ епископу Стефану Сергий послал благословение. Некоторые из учеников весьма удивились поступком игумена и поторопились к указанному месту, где увидели епископа Стефана.

Однажды во время литургии преподобному Сергию сослужил Ангел Господень, но по смирению своему игумен запретил кому-либо рассказывать об этом до скончания его земной жизни. За благочестивое житие Сергий удостоился от Господа небесного видения. Как-то он молился перед иконой Богородицы и, окончив молитву, присел отдохнуть. И вдруг он сказал своему ученику Михею, что их ожидает чудесное посещение. Спустя мгновение явилась Пресвятая Богородица в сопровождении святых апостолов Петра и Иоанна Богослова. От необыкновенно яркого света игумен пал на землю, но Богородица прикоснулась к нему руками и, благословляя, обещала всегда покровительствовать его обители.

Под конец своей праведной жизни Сергий, за полгода прозорливо узнав о своей грядущей кончине, призвал к себе братию и после краткого совета старцев указал выбрать настоятелем опытного в духовной жизни и послушании ученика Никона (1352-1426 гг.). Уже перед самой кончиной игумен земли Русской призвал братию ко своему смертному одру и обратился со словами завещания:

Внимайте себе, братие. Прежде имейте страх Божий, чистоту душевную и любовь нелицемерную…

Подвиги преподобного Сергия пришлись на непростую эпоху, когда Русь находилась под гнетом чужеземного монголо-татарского ига, но стремилась к обретению независимости и построению сильного и единого государства.

Скромный радонежский игумен обрел бессмертие в памяти последователей, всех верующих и в истории государства. Святого считали своим заступником и покровителем московские цари, посещавшие богомолья в Троицком монастыре. К его образу обращались в тяжелые для русского народа времена. Его имя стало символом духовного богатства России и народа.